Menu

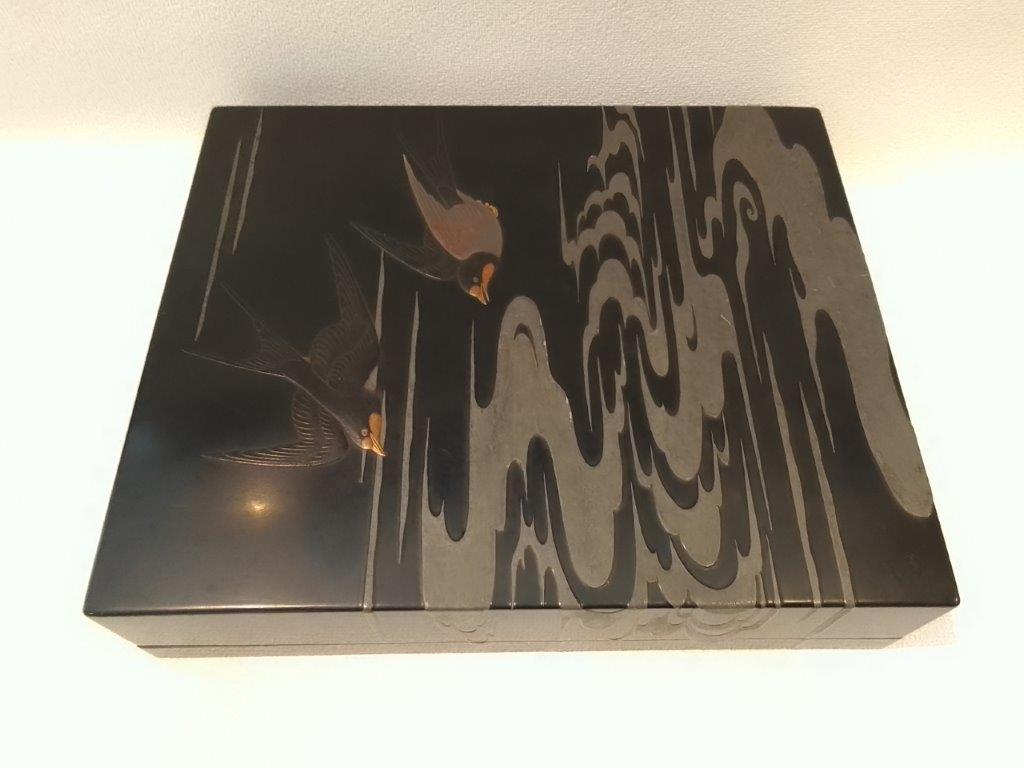

文箱(ふばこ)とは、手紙や書類、筆記具などを収納するための箱であり、日本の伝統的な調度品の一つです。装飾が施された美術工芸品としての価値も持ち、歴史的に貴族や武士階級の間で使用されてきました。

文箱は、書簡や和紙を収納する目的で作られ、茶道具や贈答品としても利用された。装飾には、花鳥風月や家紋、宗教的なモチーフが用いられることが多い。

漆を何度も塗り重ねて仕上げることで、耐久性と美観を兼ね備えた作品となる。蒔絵や螺鈿技法と組み合わせることで、より華やかな仕上がりとなる。

金銀の象嵌や細工が施されることがあり、高級な文箱には精巧な金工技術が用いられる。

江戸時代以前に作られた文箱は特に希少価値が高く、美術館級の品として扱われることも多い。

蒔絵の名工による作品や、特定の流派(輪島塗、京蒔絵など)の作品は市場価値が高い。

漆の剥がれや金属部分の錆びがないものが高額で取引される。共箱や証明書が付属しているとさらに評価が上がる。

日本の伝統工芸品として、多くの文箱が重要文化財や美術工芸品として認定されている。

国内外のコレクターの間で、江戸時代や明治時代の精巧な文箱は特に人気が高い。

鑑定のご相談、

お待ちしております!

多くの士業関係の方からも御依頼を頂いております。お気軽にご相談ください。